从沉默到对话:家庭干预如何唤醒“星星的孩子”

“妈妈,这是什么?”当乐乐终于主动发出这声稚嫩的提问,乐乐的母亲瞬间激动地落下眼泪。这是她参与温州大学李晓燕教授团队家庭干预计划一个月后,第一次听到儿子主动发问。类似的“破冰时刻”,正在越来越多孤独症儿童家庭中悄然发生。

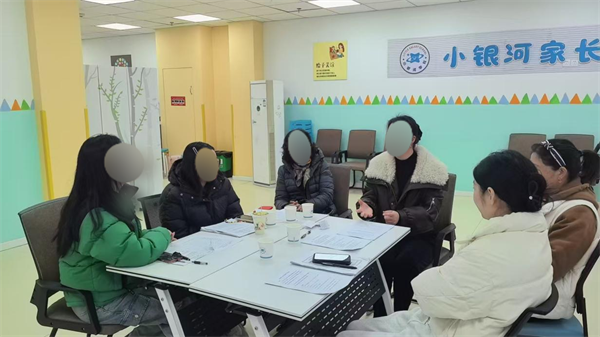

4月2日是第18个世界孤独症日。2024年,中国残联、全国妇联等五部门联合印发《孤独症儿童关爱促进行动实施方案(2024—2028年)》,明确提出“实施孤独症儿童家庭暖心行动”,这一政策导向与温州大学李晓燕教授团队20年的持续探索不谋而合。2005年,李晓燕博士团队开始研究孤独症儿童的语言交流行为。2018年起,团队开始承担国社科基金项目《高功能自闭症儿童会话障碍的成人执行式干预研究》,进入了成人关键行为干预法的开发与应用阶段。不同于传统机构训练模式,团队将辅导重心由儿童转向家长,通过系统化培训,手把手教授家长如何在家庭场景中激发孩子的提问意识与沟通潜能。

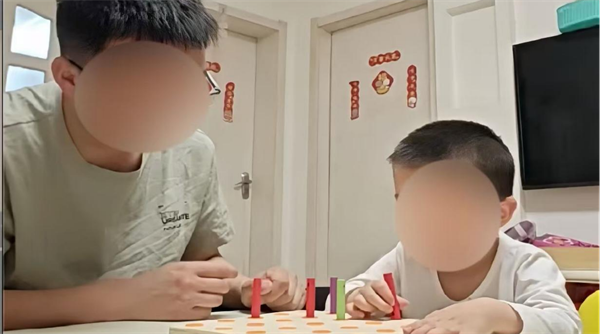

“孤独症儿童的提问是打开世界的钥匙,而提问往往与具体需求紧密相关。”李教授分析道,当孩子在家庭场景中感受到提问能解决问题时,他们的语言动机就会被激活。团体辅导帮助家长们成为“对话设计师”——单亲妈妈在吃饭时故意把碗筷藏起来,孩子小杰就会主动拽住衣角追问“碗在哪里”;在刷牙时假装“找不到”牙刷,就可以将生活场景转化为提问课堂;经济条件困难的笑笑家庭,父母在团队提供的免费课程和简易家庭干预方案下,通过简单的“寻宝游戏”在晚餐不断创造提问时机,周末带着孩子去公园寻找“新朋友”……

数据显示,经过专业干预的儿童的语言能力和社交兴趣提升40%,团队的干预模式覆盖70%以上县区,证明了这一模式的普适性和有效性。

“以前总觉得孩子不说话是能力问题,现在才明白,是我们没给够需要说话的理由现在全家都成了他的'提问教练'。”一位参与团体辅导的母亲说,这些设计不仅提升语言能力,更显著改善了孩子的情绪问题与社交行为。

目前,李晓燕教授的干预模式已在浙江、福建、江苏三省数十个机构和400多位家庭中应用,并被纳入温州市推广孤独症儿童干预试点工作。

康复,是创造足够多的“脚手架”,让被困在沉默茧房里的思维蝴蝶,终能展翅飞向好奇的天空。“家庭教育不是学校教育的附庸。”李晓燕教授表示,每个提问都是星星点亮世界的火种,社会应更加关注科学的家庭干预,成为帮助孩子起飞的一阵轻风——不是修补残缺,而是唤醒本就存在的生命自觉。

本文转自:温州新闻网 66wz.com

为你推荐

-

小计量护航大民生!温州民生计量实验室开放15年,服务群众8000余人次

政务新闻08-24

-

温州家长最关注的家庭教育话题出炉 名师大咖带您直面“成长的烦恼”

政务新闻08-22

-

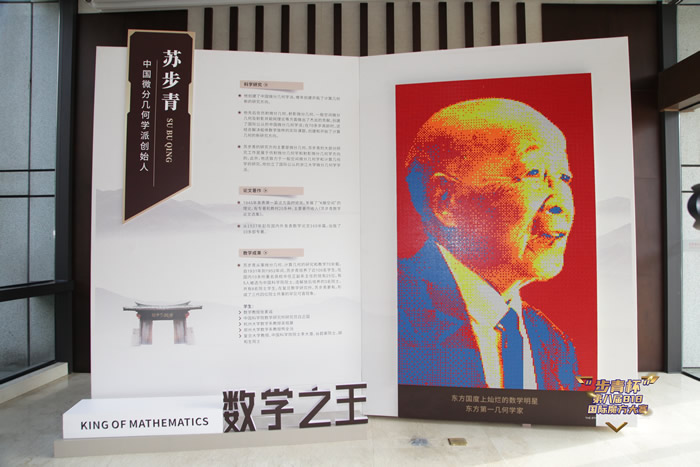

浙江平阳:数学之乡和魔方的美妙邂逅

政务新闻08-23

-

聚侨力,创未来!龙港市举办“龙港现象”与“四千”精神圆桌对话会

政务新闻08-22

-

南开大学与龙港市共建“中国式现代化乡村工作站”

政务新闻08-21

-

平阳首个“数字乡村云平台标杆村”落户龙祥村

政务新闻08-21

-

惊叹!平阳用4000块魔方拼出苏步青画像

政务新闻08-18

-

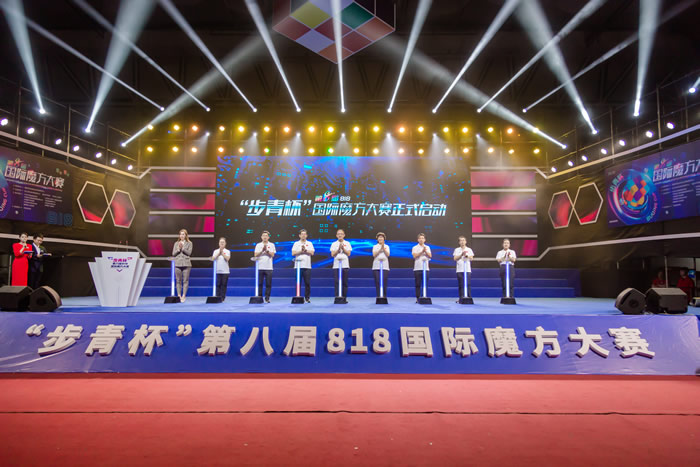

来数学家之乡感受魔方的魔力!“步青杯”国际魔方大赛在平阳开赛

政务新闻08-18

-

平阳岗上村:文健共享,擘画美丽乡村新画卷

政务新闻08-18

-

平阳县红十字会打造“三位一体”融合平台 助力“共享社·幸福里”建设

政务新闻08-23