种粮大户周仁号,与龙港的卅年“稻香之约”!

温州网讯(记者 王嘉叶 金道汉 实习生 汪卓颖)“老师,今年还有新的水稻种子吗?”一大早,龙港市龙佳农牧专业合作社理事长周仁号就来到农场,这天是浙江省农科院研究员例行指导的日子,他的试验田里,经过低温春化处理的蚕豆已经结荚,需要专家们检查成果,给出下一步建议,如果顺利的话,预计能比普通蚕豆提早二十多天上市。

田边的大棚中,青红交错的番茄已经开始成熟,育种棚内的新品种水果玉米也已发出嫩芽。在大片的经济作物之间,周仁号留着几块翻过的土地,那是他给今年的水稻新品种留下的“试验田”。

这是他与龙港这片土地,卅年的“稻香之约”。

1996年的龙港,“农业税”与“交公粮”还是个体农民心头的大难题,不少耕地因为种种原因被撂了荒。

彼时,在社会打拼多年的周仁号因父亲离世回到故乡,在周围年轻人想尽办法外出打工的时候,选择“逆流而行”——弃商从农,与叔叔合伙承包撂荒耕地。一辆12马力手扶拖拉机,几个本地雇佣的老农民,便是他全部的生产力。

“朋友都问我:干农业这么苦,又没钱赚,你回去干什么?”周仁号说,当时许多朋友都不太理解他的选择,可当他看见家乡的年轻人纷纷背着行囊出走,看见无人耕种的田地逐渐抛荒,从农村走出去的他,选择了回到养育他的这片土地上,用自己的方式,留住满村的稻花香。

时移世易,到2006年,农业税取消的春风吹来时,苍南农机站推广的插秧机开进了他的稻田。随后,播种机、收割机逐一添置,农业机械化让他的农场完成了第一次“科技革命”。

如今他的农机库像座小型博物馆,设备几乎涵盖农业生产的每一个步骤,光是插秧机就有5台,分别用于大棚内外。他还跟上了“智慧农业”的东风,早早地实现了农业排灌、补光杀菌远程操控。

“我初中就辍学了,十几岁就出来做事。”周仁号话中带着遗憾,打开机器前盖检查修理的动作却熟练精确,“可我喜欢学这些东西,出了新设备、新机器、新技术,我就自己跟着看、跟着学,然后带回来,用到我的地里。”

然而,飞速发展的农业机械化,却始终无法真正完成周仁号最初的心愿——“在龙港种出好吃又好卖的大米”。

“东北米好吃,靠的是特殊的地理气候条件以及160多天的生育期。我们这儿的高温逼着稻子60天灌浆,怎么比?没人家的好吃,怎么卖上好价钱?”

同时,随着中国经济的蓬勃发展,越来越多的土地被用于建设大棚,种植经济作物。“水果、蔬菜的经济效益好,老百姓种这些才能多赚钱。”

周仁号的龙佳农牧专业合作社经营范围广泛,涉及农、林、牧、渔等多个领域。但在他的办公室里,年年都会挂着好几袋亲手选育出的稻谷。“种稻不赚钱,但总得有人种。每年都会有农科院的专家、种业的同行把新的稻种送到我这里,让我试种。最多的时候,一季就有10多个品种。优中选优,我想让龙港市民能吃到家门口的优质稻米……”

乡村还得有年轻人才能持续发展,土地还得有年轻人才能生生不息。如今,周仁号已年过半百,这份执着与传承,被他寄托在儿子周昌李身上。前不久的春耕时节,周昌李放弃超市的工作,跟随父亲下了地。

“手机电脑无人机,他玩得很溜,就是让他修农机老是修不明白。”周仁号笑得很无奈,“我带他去永康农机展,他盯着智能机器狗比收割机认真。”但是当他说起儿子用手机熟练扫描零件二维码查教程时,又是满脸骄傲和期待:乡村振兴,以农为本。未来的农业发展要依托高科技,更需要有情怀、有知识的年轻一代。

29年时光荏苒,周仁号一步步从“老把式”成长为“新农人”。如今,他最大的心愿或许就是让年轻一代深刻理解:那些藏在稻穗里的密码,不仅关乎14亿人的饭碗,更承载着一个民族与土地间绵延千年的深厚情感与责任。

本文转自:温州新闻网 66wz.com

为你推荐

-

小计量护航大民生!温州民生计量实验室开放15年,服务群众8000余人次

政务新闻08-24

-

温州家长最关注的家庭教育话题出炉 名师大咖带您直面“成长的烦恼”

政务新闻08-22

-

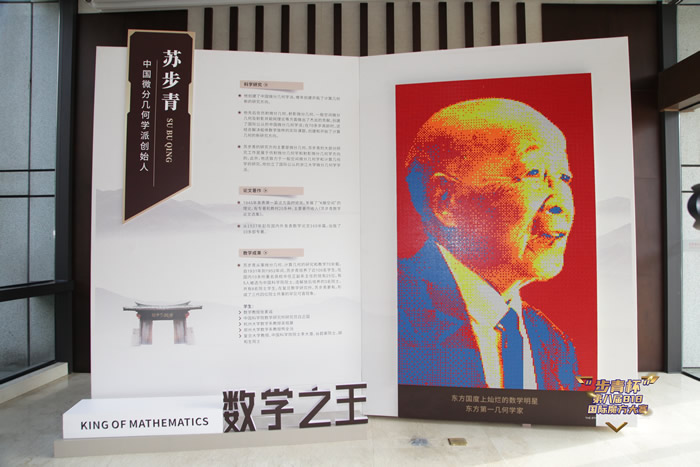

浙江平阳:数学之乡和魔方的美妙邂逅

政务新闻08-23

-

聚侨力,创未来!龙港市举办“龙港现象”与“四千”精神圆桌对话会

政务新闻08-22

-

南开大学与龙港市共建“中国式现代化乡村工作站”

政务新闻08-21

-

平阳首个“数字乡村云平台标杆村”落户龙祥村

政务新闻08-21

-

惊叹!平阳用4000块魔方拼出苏步青画像

政务新闻08-18

-

来数学家之乡感受魔方的魔力!“步青杯”国际魔方大赛在平阳开赛

政务新闻08-18

-

平阳岗上村:文健共享,擘画美丽乡村新画卷

政务新闻08-18

-

平阳县红十字会打造“三位一体”融合平台 助力“共享社·幸福里”建设

政务新闻08-23